最近刷到广西一位大哥自制“炮米花”的视频,煤炉上的铁锅颠两下,玉米粒“噼里啪啦”炸开成蓬松的花,评论区瞬间炸了——有人回忆“小时候蹲在爆米机旁的日子”,有人追问“在家能复刻吗”,还有人好奇“玉米咋就能爆成花?”作为曾经跑过乡村科普线的记者,我忍不住翻出压箱底的铸铁锅,按照大哥的配方试了一把——原来这锅“土味零食”,藏着物理老师没讲透的“生活小魔法”。

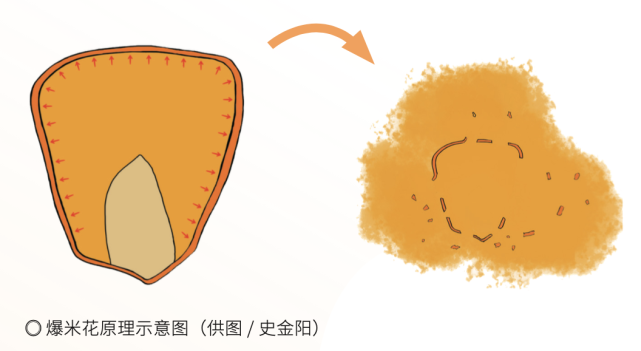

不是“炸”是“憋”,玉米自带“密封罐”很多人以为爆米花是“油烧开炸出来的”,其实是“压力憋出来的”。玉米的果皮和种皮像个天然的“小钢罐”,加热时里面的淀粉和水混合物不断升温膨胀,压力越攒越大——就像你给气球吹气,吹到一定程度会爆,玉米的“钢罐”也有承受极限。等压力超过果皮的韧性,“砰”地一下冲出来,滚烫的淀粉遇冷瞬间定型,就成了我们吃的爆米花。

我家读初中的侄子凑过来看热闹,突然蹦出一句“这是焓值变化!”对,就是物理课讲的“系统能量”——加热时玉米内部的焓值越攒越高,爆炸时释放能量,焓值下降,妥妥的“活教材”。以前觉得“爆米花开”是魔法,现在才懂,是科学在“变戏法”。

我家读初中的侄子凑过来看热闹,突然蹦出一句“这是焓值变化!”对,就是物理课讲的“系统能量”——加热时玉米内部的焓值越攒越高,爆炸时释放能量,焓值下降,妥妥的“活教材”。以前觉得“爆米花开”是魔法,现在才懂,是科学在“变戏法”。

实测3次才摸清:步骤简单,但“细节要抠”按照大哥的配方,我准备了100克干玉米粒(特意选了老家寄来的“老品种”,含水量13%左右——太湿会爆不开,太干没“劲儿”)、50克菜籽油(重庆人炒菜的“本命油”,比黄油更接地气)、50克白砂糖(喜欢甜口的加,怕腻的减10克)、30克黄油(没有也能做,但加了更香)。

第一步就差点翻车:融化黄油时火开太大,差点糊成“黑油渣”——赶紧转最小火,等黄油变成液态,再把玉米、油、糖倒进去拌匀。接下来是关键:开大火加热,盯着锅,刚听到第一声“啪”,立刻盖锅盖转小火,双手握着锅柄慢慢晃——这一步是“灵魂”,不然底部的玉米会糊成“炭球”。等“噼里啪啦”的声音从“密集鼓点”变成“稀疏雨滴”,赶紧关火焖1分钟——不然热气没散,爆米花会“塌成饼”。

第一步就差点翻车:融化黄油时火开太大,差点糊成“黑油渣”——赶紧转最小火,等黄油变成液态,再把玉米、油、糖倒进去拌匀。接下来是关键:开大火加热,盯着锅,刚听到第一声“啪”,立刻盖锅盖转小火,双手握着锅柄慢慢晃——这一步是“灵魂”,不然底部的玉米会糊成“炭球”。等“噼里啪啦”的声音从“密集鼓点”变成“稀疏雨滴”,赶紧关火焖1分钟——不然热气没散,爆米花会“塌成饼”。

吃的是爆米花,品的是“回忆的温度”端着满满一锅金黄的爆米花,咬一口——甜丝丝的,带着菜籽油的清香味,比电影院的“香精味”实在多了。想起小时候跟着奶奶在院子里等爆米机,师傅摇着黑锅喊“要爆了”,我们捂着耳朵跑开,等“砰”的一声,香气飘满整条街,奶奶会抓一把塞给我,说“这是‘土火箭’炸出来的糖”。

现在自己做,才懂奶奶说的“土火箭”,其实是物理规律的“小浪漫”。评论区有人问“划算吗?”算笔账:100克玉米3块钱,油糖5块,总成本8块,能做满满一锅——比电影院30块钱一桶的划算多了。更重要的是,看着玉米粒在锅里“开花”,闻着香气飘满屋子,那种“亲手创造美食”的成就感,是外卖给不了的。

现在自己做,才懂奶奶说的“土火箭”,其实是物理规律的“小浪漫”。评论区有人问“划算吗?”算笔账:100克玉米3块钱,油糖5块,总成本8块,能做满满一锅——比电影院30块钱一桶的划算多了。更重要的是,看着玉米粒在锅里“开花”,闻着香气飘满屋子,那种“亲手创造美食”的成就感,是外卖给不了的。

昨天把实测视频发朋友圈,好多朋友问配方,我笑着回复:“别问,问就是‘物理课作业’——自己做一次,比看10个视频更懂。”毕竟,有些味道要亲手做才香,有些知识要亲手试才懂。就像这锅爆米花,你以为是“瞎炒”,其实每一声爆响都是“生活在唱歌”——原来最动人的“魔法”,从来都在我们的生活里。